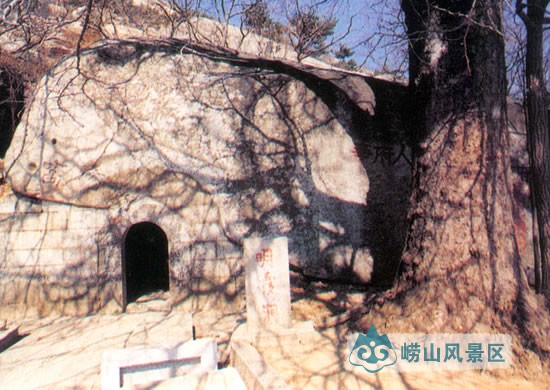

【明霞洞】

明霞洞

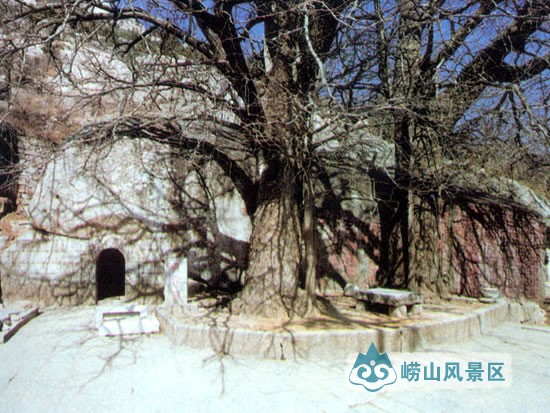

明霞洞银杏

【明霞洞】 明霞洞位于上清宫北玄武峰下,系一天然石洞,内高于人立,面积约10平方米。金大定年间,将此洞修建成庙宇,故《胶澳志》载:“明霞洞建于金大定二年(1162年)。”清康熙年间该洞遭雷雨,大半塌陷土中,仅见邱处机于大安三年(1211年)题刻之“明霞洞”三字。

明霞洞现存之庙观,原名为斗母宫,位于洞口之右侧,始建于元代,是全真道金山派之祖庭。自明代起,观名由斗母宫更名为明霞洞。明隆庆年间(1567~1572年),道士孙紫阳重修时建三清殿,清代末年又建观音殿,皆为砖木结构之黑筒瓦硬山式建筑。此时之明霞洞道观占地2000平方米,有殿宇房舍共32间,建筑面积为200平方米。后因暴雨山洪坍石,观音殿被砸毁,未修复。山门之横匾为清末翰林王>书“明霞洞”三字。

明霞洞元代称斗母宫,为道家之庙观,据张起岩《聚仙宫碑》记载,元代道士李志明始居于此。明、清两代,明霞洞为僧、道交替住持,明嘉靖十二年陈沂《鳌山记》中有“僧垂木阶下”和“左有佛宇僧庐”之句。明代永乐年间,道士张三丰又居此,明霞洞后其修真处名玄真洞。又据高弘图《劳山九游记》载,道姑刘贞洁亦居明霞洞修真,后离去。1949年青岛解放前夕,明霞洞之殿堂、房舍逐渐败落。1956年,青岛市人民政府曾拨款进行过维修。“文化大革命”中,房屋由青岛药材公司使用。1991年3月,青岛市道教协会筹集资金对该庙进行修缮,历时9个月竣工,现有殿宇、房舍共30间,建筑面积344平方米。

1982年青岛市人民政府将明霞洞列为市级文物保护单位。

订阅号

订阅号 服务号

服务号 微博

微博