2021/12/17

崂山,位于山东半岛南部的黄海之滨,青岛市区东部,拔地而起,山幽海阔,物丰人杰,生机盎然,是灵秀之地。崂山,素有“海上名山第一”的美誉,山海大域,天工开物,是第一批国家重点风景名胜区,有美妙的自然风光和深厚的人文内涵。

图丨摄影 李域永

崂山,是青岛的母亲山,山海城岛交互辉映,绵延的山体与清澈的泉水如同骨骼血脉,让一方生灵休养生息,创生千秋万代。 崂山,是中国道教文化圣地,“道教全真天下第二丛林”,谦逊大气,境内风水景胜宜于养生,历来多有高道大德居此修行。

“峻秀横天东,下插沧海高凌空。”此语出自元代大学士张起岩所撰《聚仙宫碑铭》,生动地道出了崂山的特点。海上仙山风景殊,山海奇观天下峻。

图 | 摄影 纪春章

峻,《说文解字》意指“山体高耸陡峭”,形容崇山峻岭。《大学》篇提及“克明峻德”,形容有高尚品德的人。《辞海》中“峻笔”形容高超的文笔。 细细品读崂山的气质,峻山、峻笔、峻德,当能概括。 本期【文话崂山】讲述——人文底蕴,峻笔。

峻笔/人文底蕴

崂山的名字最早见于唐朝李延寿589年著的(南史·明僧绍传》中“隐长广郡崂山,聚徒立学”之句。明末清初学者黄宗昌与其子黄坦1646年著《崂山志》。崂山曾几易其名,先后有秦始皇游山劳民称之“劳山”、唐代李贤注《后汉书》中记有“大小劳山”、唐玄宗派道士炼丹名“辅唐山”、元朝国师道教全真派五世祖邱处机易名“鳌山”等等。其名或以形似,或以人闻,或以史证,均反映出崂山历史之浑厚,源远流长。

图 | 摄影 纪春章

唐代诗仙李白游崂山时留有名句“我昔东海上,劳山餐紫霞”,传神地表达了山的意境。古往今来,崂山备受帝王将相、达官显要、文人雅士、名道高僧推崇。

相传秦始皇在崂山偶遇“千岁翁”安期生,听闻海中有三神山,于是派徐福带童男童女从登瀛村前往。汉武帝御驾前来“祀神人、建明堂”,唐玄宗派道士孙昙建采药山房炼丹,宋太祖敕封崂山道士刘若拙扩建太清宫。

图丨崂山风景区特约摄影师 王华

历代文人大儒也在崂山留下事迹。东汉时期逄萌、郑玄在崂山“养志修道,著书授徒”。南北朝明僧绍,明代黄宗昌、高弘图、蓝田,清代顾炎武、高凤翰等均到访崂山,并留下墨宝。清代文学家蒲松龄创作《崂山道士》《香玉》,更是让崂山之名广为传播。

图|太清宫内蒲松龄雕像

近代名人中,孙中山、徐世昌、康有为、蔡元培、闻一多、沈从文、郁达夫、郭沫若、柳亚子、藏克家、贺敬之等先后来过崂山,留下了大量佳话名作。

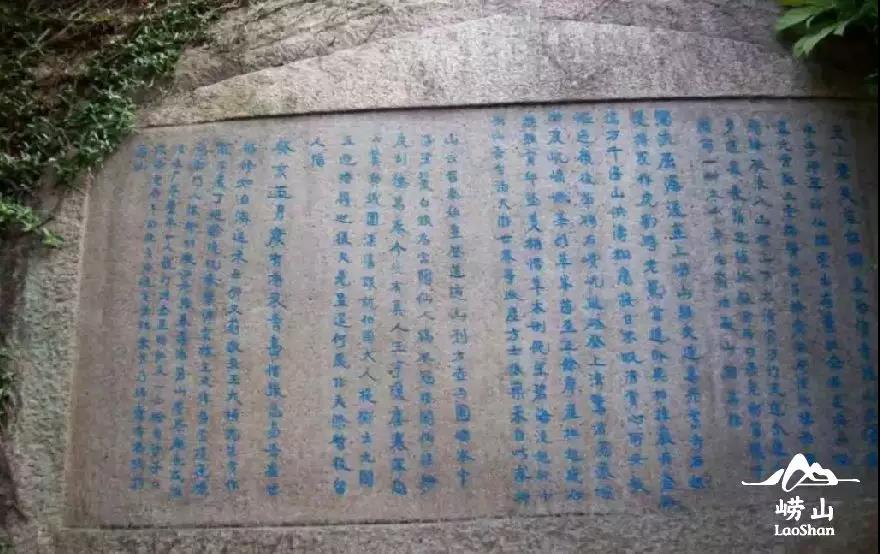

图丨太清宫康有为石刻

南燕地理学家晏谟398年著《齐地记》称:“泰山虽云高,不及东海崂。”元代显道邱处机1197年记有:“五岳曾经四岳游,群山未必可相俦。只因海角天涯背,不得高名贯九州。”、“陕右名高华岳稀,江南尤物九华奇。鳌山下枕东洋海,秀出山东人不知。

明末清初学者顾炎武1658年《劳山歌》记有:“崂山拔地九千丈,崔巍势压齐之东。下视大海出日月,上接元气色鸿蒙。”如临其境,登高望远,可以瞩目碧波万顷,可以远眺礁岩海岛,可以欣赏幻彩云霞,可以领略奇峰异石。

图 | 摄影 李域永

崂山是让人赏心悦目、沉醉其间的,一如清代文人林绍言的诗赞:“ 相约访仙界,今宵宿太清。烟澄山月小,夜静海潮平。微雨五更冷,新秋一叶惊。悄然成独坐,细数晓钟声。”

图丨崂山风景区特约摄影师 王华

当代诗人贺敬之1985年赋诗:“ 黄山尽美恐非真,山川各异似才人。崂山逊君云与海,君无崂山海上云。”

触景生情,文以载道。古今名人的经典名作,予人以美的享受与思悟之妙,让人们更加深刻地感知到崂山的内涵与风韵。

青岛崂山风景名胜区版权所有

Copyright(C)2006-2019 All rights reserved.

鲁ICP备17055016号-1 技术支持:青岛新闻网

地址:青岛市崂山区梅岭路29号

邮编:266061

订阅号

订阅号 服务号

服务号 微博

微博鲁公网安备 37021202000184号