2023/07/18

崂山,以其山海钟秀,人杰地灵的仙山姿态而著称于世,两千多年来,不知有多少历代名人慕名而来,其中当然少不了以“谪仙人”自称的大诗人——李白。据考证,此诗作于唐代天宝年间,相传李白受好友所邀,经鹤山(今即墨区)来崂山,登白云洞,沐浴海风,手翻紫霞,恍入仙境。

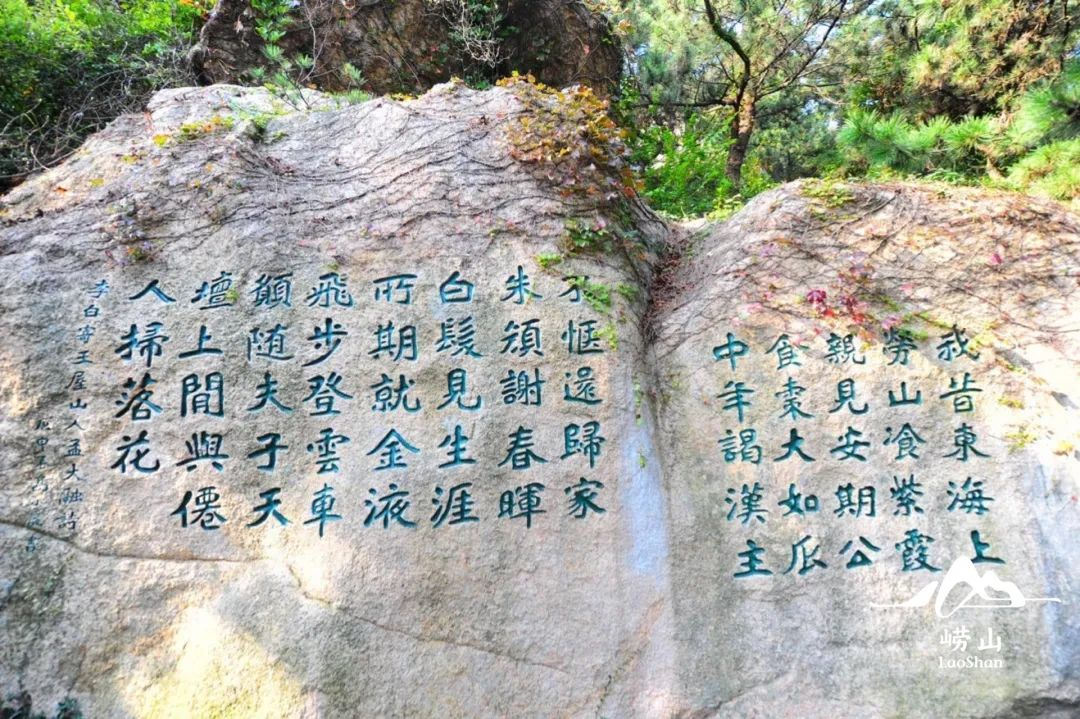

“我昔东海上,劳山餐紫霞。亲见安期公,食枣大如瓜。”李白传神地描述出崂山仙气环绕的景象,又在山中见到了“千岁翁”安期生,品尝如瓜一般大的“仙枣”,将崂山“海上仙山”的气质表达的淋漓尽致。后两句“中年谒汉主,不惬还归家。朱颜谢春晖,白发见生涯。”则表达了自己怀才不遇,壮志难酬的心态。最后两句,“愿随夫子天坛上,闲与仙人扫落花”则可以明确看出此时的李白感叹自己年事已高,怀着自己出世修道之想的惆怅,也传达出他对归隐崂山山海、修仙的向往。

图丨从太清游览区垭口位置出发,沿蟠桃峰石梯北上,便能见到李白这首诗的石刻。此诗共13行,每行5字,竖排,字径25厘米,刻石面积8平方米,由青岛市书法家高小岩书。

【李白与崂山,不止三万里】

李白曾以诗表达对道界仙家的追求:“五岳寻仙不辞远,一生好入名山游。”但正如后世学者所评价的那样,李白“好神仙而非慕其轻举”,而是把神仙世界当作没有权贵、没有倾轧的美好境界来追求。李白运用浪漫主义手法,抒写了对崂山神仙世界的热烈向往,表达了鄙弃尘俗、蔑视权贵、追求自由的思想情怀。

诚如《长安三万里》所述,李白是一个矛盾体,在他身上,儒道两派影响颇深。他既有求仙问道之意,又不舍入世治国之心。这首诗还被评价为道家诗歌的代表作,在崂山文化的流脉中影响深远,不仅使崂山声名大噪,进而使崂山道教名山的性质得以彰显,而且对崂山的文化审美及其文化价值观产生了深远影响。

相传李白咏颂崂山的诗传到京城后,唐玄宗阅后对崂山产生极大兴趣。于天宝七年(748)派道士王旻、李华周和孙昙来崂山采药,明道观就是采药山房,现在崂山招风岭前仍存有“敕孙昙采药山房”等石刻。就是那次采药,孙昙写下了《棋盘石明道观自咏》一诗,“日上万峰雪渐消,负笈携铲不辞劳。一生采得长生药,救生济苦疾病消。”此后,崂山被改称“辅唐山”。崂山名扬天下,成为道士文人游览、学仙和论道的地方。

青岛崂山风景名胜区版权所有

Copyright(C)2006-2019 All rights reserved.

鲁ICP备17055016号-1 技术支持:青岛新闻网

地址:青岛市崂山区梅岭路29号

邮编:266061

订阅号

订阅号

服务号

服务号

微博

微博

鲁公网安备 37021202000184号